每期目錄

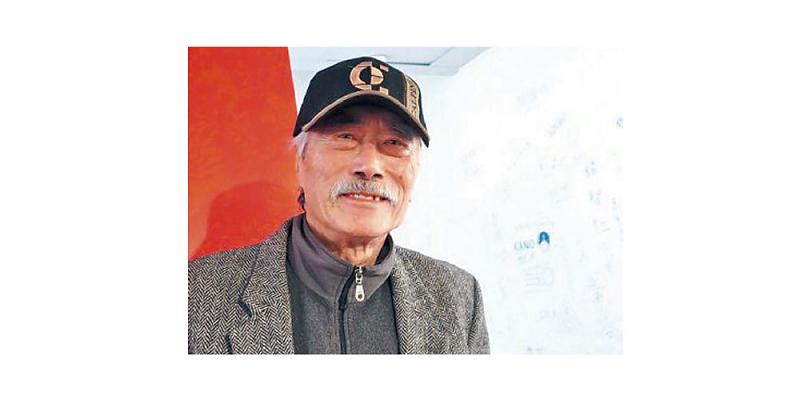

馬森,筆名飛揚、牧者、樂牧、文也白。1932年出生於山東齊河,台灣師範大學國文研究所碩士、巴黎大學漢學院博士班、加拿大英屬哥倫比亞大學社會學博士。曾任教於台灣師範大學、巴黎語言研究所、加拿大阿伯達、維多利亞、英屬哥倫比亞大學、英國倫敦大學、台北藝術大學、成功大學、南華、佛光、東華等大學及香港嶺南大學。1980-81年曾赴中國南開、北京、山東、南京、復旦等校講學。在巴黎時創辦《歐洲雜誌》,並曾任台北《聯合文學》總編輯。退休後任成功大學人文與科技講座教授,受聘為佛光大學名譽教授。

除學術著作外、馬森創作涵蓋小說、劇作、散文等。1970年代,短篇小說《孤絕》一出,成為現代主義的關鍵字。早期的《蒼蠅與蚊子》、《一碗涼粥》等劇作,表現當時西方社會荒謬主義和存在主義的觀念,1980年代提出「腳色式的人物」劇作理論、文學中「擬寫實主義」及「中國現代文學及現代戲劇的兩度西潮」等觀點。在進入老年階段的現在,馬森開始著手寫回憶錄,書名大概是《漂流四海》。

歷經16年,馬森從「兩度西潮」觀點,寫成《世界華文新文學史》(2015年出版),首創以全球華文作家為範圍、「兩度西潮」為史軸,共3冊、108萬字。他強調,華文文學已不限兩岸文學,應像英美文學般視為全球文學,納入菲、馬等華文文學。2012年用「老人文化」的角度,解釋中國的傳統文化,寫成《中國文化的基層架構》一書。這些近期作品,除了是一生對文學熱烈追求的完整整理,也是對自身生命底層文化挖掘的禮讚。

問:您現定居在加拿大,請問您如何保持華文寫作的活動?

答:其實我很少參加外面的活動,寫作是個人的事情,早就養成了書寫的習慣,只要人頭腦還清楚,身體還能活動,就不會停止書寫。

加拿大溫哥華有個「加拿大華裔作家協會」,會員們每月有定期聚會,有時舉辦演講、新書發表等活動。我和詩人瘂弦、洛夫都擔任該會的顧問,前陣子加華作協剛舉辦過我的《世界華文新文學史》新書發表會。

問:請問您自己如何界定您的文學創作歷程?

答:我是一位業餘的「週末作家」,專職是教授。寫作是我的終身事業,但並不是我的職業。

我的創作歷程現在進入到第五期。師大畢業後考取法國留學,學習電影與戲劇,當時在巴黎創辦《歐洲雜誌》,常因稿件不足,靠著幾位熱心寫作的同學用筆名湊篇幅。在巴黎七年生活的記錄,我則用了人類學的手法寫成《巴黎的故事》,後來應聘到墨西哥學院,創辦「中國文化中心」。在當時尚屬開發落後的墨西哥,提供給我旺盛的創造力,六年間寫了一些一小時可以演完的獨幕劇—〈蒼蠅與蚊子〉、〈一碗涼粥〉、〈獅子〉、〈野鵓鴿〉、〈蛙戲〉、〈朝聖者〉等;也用內心獨白的手法寫成小說《生活在瓶中》,並用寓言手法寫了《北京的故事》。後來到加拿大哥倫比亞大學重作學生,主修社會學,五年學生生活裡,除了完成博士論文,也創作了一些實驗性的小說:《孤絕》、《海鷗》、《夜遊》、《M的旅程》;以及可以演一整晚的詩劇《花與劍》。

我從10幾歲開始寫作,16、17歲在報章發表作品,20多歲出版作品,到目前出版的書已有50多種。這些書大概可以區分為創作、學術及編譯三大類,創作類有長短篇小說、獨幕劇及多幕劇、散文及隨筆;學術類有學術論文及文學史、戲劇史及一般評論;編譯類有翻譯及編輯作品。

我的一生久經戰亂,流離播遷,從亞洲到歐洲,由歐洲到美洲,由美洲又到歐洲,然後再回到亞洲,最後定居加拿大維多利亞城,這種驛馬星式的顛沛,從一個異土到另一個異域,從一個尚未熟悉的文化到另一個完全不了解的文化,從一個剛剛順口的語言到另一種懵懂的語言,我始終都在一些嶄新的環境中適應、掙扎。這是一種挑戰,同時也產生出力量,我的創作和我的生命奮發都來自這同一個源泉。

我一直相信生命是人唯一一次存在的機會,文字創作是所有藝術中最簡單而且最迷人的一種。

問:您在《孤絕》及《夜遊》裡最想反映的是什麼社會現象?

答:小說《孤絕》是在加拿大寫成的,因為具有實驗手法,其中在情節布局、人物勾勒、敘事手法,意象運用或是象徵隱喻各方面都企圖推陳出新。就社會的大環境而言,現代化如夢魘一般,在自由工業的操作中,人人有往上爬的機會,沒有人甘心安分認命,然而目標卻永遠在遙遠的遠方,因為不會有太多成功者,也不會有人永遠滿意自己的成果,人與人之間的關係開始少了親密與和諧的關係。人只有退回自我,獨自咀嚼生活的挫折滋味,人漸漸變成自憐與孤獨的動物。孤獨,是現代人無法避免的普遍現象,我稱為「孤絕」。

現代人固然更加獨立與自由,現代生活也確實給予人更多反芻的機會,加以心理學上的種種探索,使現代人的自我意識較之於過去更加提高,但也進入到前所未有的「孤絕」狀態。

「孤絕」是尼采描述叔本華哲學思想所提出的特殊心態,現代人反而成為這個名詞的代言人了。現代人是現實生活中的晃遊者、夢遊者,不確定的生存本質成為新的課題及挑戰。

過去傳統的寫實主義表現的人際關係與結構已成舊夢,浪漫主義的英雄美人反而是荒誕空想,文學創作必定要由外而內,注重內心的描述,弗洛依德心理學提供給人自覺及自我審視的機會。〈孤絕〉中,沒有名字的男主角,追求一種從來未有的溫度,和不知名的妓女一洗愁腸,卻不能共宿。孤絕的滿足及溫暖的渴求,成為矛盾的心理衝突及夢魘的來源。

《孤絕》中主角大多是寂寞且孤獨地生活在冷漠的社會環境與社會關係中,我想表達現代人在傳統道德文化,以及面對現代自我價值中的種種擺盪與不穩定的精神狀態,不管是家庭結構中父母的意象或是性愛的不確定,我喜歡用夢境及幻覺的技巧呈現潛意識非理性的狀態。

問:您曾經提出戲劇的「腳色式人物」理論,請問您認為戲劇中通常有哪些腳色?

答:我個人認為戲劇中人物創作是最重要的問題。現代劇作家勢必和早期劇作家在人物處理上有所不同。從過去到現代,受到社會背景和時代思潮的影響,我把舞台上的人物按照時序先後分為五類。

第一類是類型式的人物,由演員所帶的面具或是繪面來區分,譬如古希臘悲劇的面具及中國戲曲中的末、旦、淨、丑等。

第二類是典型式的人物:產生在西方古典主義和浪漫主義時期,是工業社會以前中產階級尚未掌權的時代,如莎士比亞劇中具有代表性的馬克白、李爾王等英雄人物。

第三類是個性式的人物:產生在19世紀後半期,當時寫實主義籠罩文學、藝術和舞台,英國發生工業革命、法國發生政治革命,普通人的「個性」才可以顯露出來,如易卜生的娜拉、契科夫的凡尼亞舅舅。

第四類是心理式的人物:受到弗洛伊德的影響,如米勒的《推銷員之死》,人物心理幻象直接表現在舞台上,讓觀眾參與人物的心理過程。

第五類是符號式的人物:20世紀理性主義使人們越來越了解人類無意識的盲動和非理性的荒謬行為的重要性,尤乃斯庫、貝克特等創造了沒有姓名或個性的符號式人物,如尤乃斯庫《禿頭女高音》中的史密斯夫婦和馬丁夫婦可以互換,貝克特《等待果陀》中的人物代表全人類等。

我開始創作戲劇時,是受到寫實主義、象徵主義、表現主義、荒謬劇多種影響,1967年寫《一碗涼粥》中的人物沒有姓名,《野鵓鴿》腳色人物用的是父母,《在大蟒的肚裡》人物用的是男女,到了1977年我寫成《花與劍》,人物代號是父、母、兒,我才意識到我重視的是人與人的關係,也就是人世間所扮演的「腳色」。

問:您在新書中提出「二度西潮」概念,請您解釋一下何謂「二度西潮」?

答:我認為從1840年前後的鴉片戰爭到1937年抗日戰爭開始,這將近百年的中國歷史籠罩在第一度西潮衝擊中,尤其1919年五四運動是第一度西潮最高潮的時期,但這一波西潮卻被日本軍國主義的侵華戰爭阻斷了。1945年中國又陷入國共內戰,老百姓流離失所,更沒有什麼西潮輸入,一直到1949年國共內戰告一段落,國民政府遷台,台灣在世界經貿與文化交流下,再度受到西潮衝擊,大陸則遲至28年後鄧小平決定改革開放,才開始受西潮影響。這就是我所定義的「第二度西潮」。

用西潮影響為史軸,是因為它是歷史事實,沒有西化、現代化,就不會有白話文。不過,東西方文化並無高下之分,人類本來就是互相影響。

問:您也提出了「繭式文化」和「老人文化」,請問您想表達的是什麼概念?

答:這個問題無法三言兩語說得明白,有興趣的讀者請閱讀聯經出版社出版的拙著《中國文化的基層架構》一書。簡要地說,我生在五四運動的大變動時代,身經日軍侵華和國共內戰兩次戰亂,目賭國人從傳統走向現代蛻變所遭受的種種痛苦,對於我國文化及國運有所反思,尤其自己雖在西方多方遊歷,但卻和西方保持一定的距離。西方異文化衝擊是中國文化的災難,卻也是轉機,中國文化在鴉片戰爭有義和團極端排外,也有後來胡適全盤西化的主張。

台灣實施三七五減租種種經濟措施,突破小農經濟格局,走上資本化及工業化的道路,帶來社會治安和環保種種問題,當然,也造成前所未有的繁榮。政治上蔣經國開放黨禁,台灣出現第一個可執政的反對黨,台灣民主政治已走入議會及多黨競爭的現狀,當然突破了許多繭,但也產生不少問題。

我讀過張灝先生《傳統與現代化》的文章,但是我覺得不能用儒家學說概括中國傳統文化的整體,更不可以用傳統來限制現代化的發展。孔子不是不能超越的神明,或許我們可以用《莊子》作為踏在西方文化肩頭的墊腳石,用逍遙精神突破自我蔽障,用齊物胸懷吸收、包容西方文化,我想融合西方文化後,中國可以超脫所謂「老人文化」的視野,獲得一個嶄新的生命。