每期目錄

每一年農曆年開春之後的第一個月,中國大陸就進入春「政」月的忙碌期,或許是中國諺語所謂的「一年之計在於春」的緣故,所以每年3月中共的「兩會」(全國人民代表大會、全國人民政協會議)就立刻開工。一般而言,大家對中共兩會的期待,只是將之視為窺探中共政策的窗口,特別是在中國大陸成為世界第二大經濟體之後,大家都專注在中共的經濟政策、經濟的走向,因為中國大陸的經濟成長對全球經濟成長的貢獻,在2014年約27.8%,居全球首位。

政治制度影響經濟發展

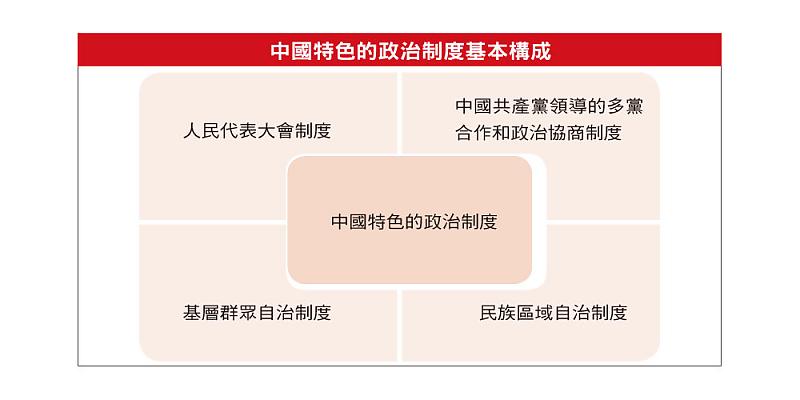

去(2015)年大陸的經濟成長明顯放緩,然而世界的經濟成長也不理想,所以一般估計,世界經濟成長對中國大陸的依賴仍然很深,在此背景下,大陸的兩會理所當然成為世界媒體的焦點之一,但有趣的是,中共建立的這一套政治運作制度,儘管交出了具體的成績,但是外界對中國特色社會主義的政治制度依然批判不斷,唱衰不停。2004年美國人約書亞雷默(Joshua Cooper Ramo)提出「北京共識」(The Beijing Consensus),來說明大陸成功的秘訣在於中國尋找到一種適合中國國情和社會需要的「模式」、一條「公正與高質增長的發展途徑」。雷默把這種發展途徑定義為:「艱苦努力、主動創新和大膽實驗;堅決捍衛國家主權和利益;循序漸進,積聚能量。」然而當時中國大陸正背負仿冒大國、山寨大國的惡名,所以雷默的說法未引起更多的討論。

2009年,美國人馬丁雅各(Martin Jacques)在《西方世界的衰落和中國的崛起》(也譯為:當中國統治世界)(When China Rules the World:The Rise of the Middle Kingdom and the End of the Western World)一書中,從文化的角度,比較詳細地說明和解釋中國經濟發展的摸式。但是誰發展出這一個模式?是誰在執行和運作這一個模式?西方社會在討論其經濟發展時,對中共的政治制度避而不談。馬丁雅各雖然也沒有提及中共的政治制度在經濟發展中的作用,但是他提出了「中國崛起將改變的不僅僅是世界經濟的格局,還將徹底動搖我們的思維和生活方式」,「中國的崛起預示著一個非常不同的新時代的緩慢來臨。在這個新時代,中國的影響力將極其深遠。…如果中國崛起挑戰美國的世界大國,那麼現代化很可成為雙行道甚至多行道,屆時對現代化的不同解讀將並行不悖。」等足以讓我們進一步慎思的警語。

馬丁雅各看到了經濟發展背景的動力因素,毫無疑問,從長期、潛在因素而言,文化因素確實是主要因素,但如果只突出單一的文化,顯然不足以說明何以在清政府,在民國政府時代,中國的現代化並不成功。所以想了解中國大陸近30餘年的變化,必須了解其政治制度。當然,中共的制度實施了60餘年,前30年應該是中共政治制度與中國文化對抗的30年,改革開放之後才真正進入磨合期,也開始顯現其優越性。

中國政治與馬列政治比對

中國的政治綿延數千年之久,朝代有更替,但基本的統治原理一以貫之,歸納起來,大致有三點至關重要:權力集中、民本思想與集體主義。

首先是權力集中。中國人稱最高統治者為「天子」,表示其統治的權力是得自於天,但是中華文化中沒有「神」的傳統,因此與天溝通和統治人世就都是天子的職責,所以天子集大權於一身,是一切權力的來源,其他都是協助他管理的臣和受管理的民;這與西方從「神權」所延伸出的「君權」和「人權」很不一樣。在中華文化中對天子的「權」,沒有分權與制衡的觀點;至於馬列政治的無產階級專政,也認為政治本身就是階級統治,一切都為階級利益服務,所以政黨輪替、權力制衡都帶有欺騙性,主張在過渡時期由無產階級專政,一切權力歸於無產階級代表大會,而沒有分權、制衡的概念。在中共統治下,將「天子」轉成共產黨,把家天下變成黨天下,就十分順理成章,當然這不是簡單的繼承,中共的統治大量吸納了現代政治學合理的內涵,例如以人民政協強化人民代表大會的功能;並以多黨合作。

其次是民本思想。這是中華文化傳統統治中極為重要的核心,皇帝、天子之所以被任命為皇帝、天子,那是因為「天」要他來保護天下黎民百姓,為人民蒼生服務,這與西方的民主思想是完全不同的政治思考。宗教革命之後的西方政治是從「人」的角度為思考的起點,而中國的政治是以君主為思考的起點,中國的政治在內容更傾向於行政學,即政府的施政必須以人民為目的,否則人民可以覆舟,儒家甚至將「覆舟」視為人民的權利;但是政府施政如何以民為本,以哪些人民的意見為本,人民在何種情況下可以行使其權利,人民在行使其權利時政府可以做什麼,不能做什麼,並不清楚。總之,民本思想有其理想,但是一直沒有行之有效的程序。這和毛澤東所說的「為人民服務」很相似,中共領導人也都要求各級幹部將人民所思、所想擺在首位,但是人民的利益體現黨的政策、方針,換言之,是黨決定了人民的利益和利益實現的順序,當然,中共如今也透過決策幹部的調研,特別是利用新媒體蒐集民意,在施政上比以往更具有民意的基礎。

其三是集權主義。這是一種主張個人從屬於社會,個人利益應當服從集團、民族、階級和國家利益的思想理論。一般而言,從政治層面,中國不論是儒家文化的家、國,或共產主義的階級意識,都以集權主義精神為基礎。中國傳統的諺語中,如「覆巢之下豈有完卵」、「沒有國那有家」,都是透過政治社會化的過程,突出集體而不突出個人,共產主義主張個別的無產階級解放必須以整體無產階級的解放為前提。在典範人物上,特別推崇那種為集體而犧牲的個人,保家衛國的英雄或當代的雷鋒,都是集體主義的產物。

以上三者都是中華文化中和中共馬列主義政治理論相通的部分,它和當代西方以「分權制衡」、「民主思想」及「個人主義」為基礎的政治制度,可以說完全不同,甚至是相互對立的,因此,在西方學者看來,中共的這一套制度是不可持續的。然而,中共就是依託這樣的制度運作,在短短的30餘年,成為世界經濟成長最重要的引擎。

對中共政治制度的評議

正因為中共政治制度設計的理論基礎是權力集中、民本思想及集體主義,正因為這些思維,使得中共的制度展現了「集中辦事」、「發展持續」、「方方面面」、「政策協商」的優勢。

(一)「集中辦事」。中共政治制度的行政效率不高,有些地方或基層政權機關的效率完全不像是現代化政府的表現,但是,中共政權具有極高的政治效率,這裡包含了兩層意義。第一,只要是政治性的任務,其效率就很高。第二,只要是被視為有政治性意義的事件,其效率也就會很高。前者是中共中央明言的要求,後者是各級領導幹部認為可以帶來政治效果的事件。例如大型的公共建設,或是地方的經濟發展。對中共而言,政治任務是代表著事關全局的事件,是責任重大的事件,然而,縱使是重大的政治事件,也必須集中權力來下決心、調資源,集全力去完成,而中共政治制度的設計正是權力集中型的政權,所以只要決策是正確的,則成績也是可見的。

(二)「發展持續」。在以往的30餘年裡,中共經歷了四任的領導人,但是在大政方針上並沒有出現人走茶涼,人亡政息的現象,而是一代繼承一代持績地走經濟發展的道路,其根本原因在於中共的政治制度設計是以「民本政治」為基礎,這是一套精英選精英政治權力的繼承法,和民主選舉很不同。選舉的接班在很大程度上是從否定上任或前任出發,所以掌權之後,被賦予除舊政、布新局,展變化的期待,反而導致新一任否定前一任的情況,整體的發展自然表現出時進時退;在繼承接班人的制度中,接班人之所以被選拔,正是因為他可以延續既定的方針,不需討好民粹,因而中國大陸可以有30餘年的高成長,如今成長速度雖然放慢,但改革開放的大方向依然如故。

(三)「方方面面」。中共集體領導代表制度的設計,表現在中共黨的中央委員會、中央政治局,全國人大會、人民政治協商會等,技術上是一種追求權力平衡,內容上就是讓所有群體在權力機構中,都可以找到我群的利益代表者,以便我群的聲音可以在人事決定、法律制訂、決策形成或政策選擇時都不缺席,所以「方方面面」的制度設計成為中共政權的「合法性」來源,也提供了中共政策實行的便利性。

(四)「政策協商」。中共的政體不是簡單地繼承中國傳統政府,或是照搬馬列政治的理論,他們在既有的基礎上有失敗的經驗、有摸索的勇氣,也有改革的作為,所以改革開放以來不斷調整、不斷修補,如今中共政權有制度化的學習及決策要求,也有一套政策諮商和集體參與的機制,所以其現行政策雖不可能盡如民意,但至少不會太過新奇或不合邏輯。

日裔美籍教授福山(Francis Fukuyama)在審視了新世紀的國家發展趨勢後,在其新作《政治秩序與政治衰退》(The Political Order and Political Decay)中,明顯地將他於1992年所推崇作為人類歷史終結制度的「民主」,擺在了強而有力的政府,並修改為民主問責制。按福山的說法,他改變的原因之一就是中國崛起;顯然福山注意到了中共政治制度與其國家發展的相關性。

當然,中共政治制度也還是存在根本性的緊張因素:一是合法性的挑戰;一是監督性的缺失。

中共靠自己領導制訂的憲法來保障自己,顯然不正常,因此除非中國大陸所有公民都可無條件入黨;不然中共只能公開宣布「黨的領導」只在過渡時期有效,過了社會主義初級階段,黨的領導任務自動結束,否則合法性危機永遠存在。

其次,中共在防止權力腐化方面,只能依賴黨內監督的方法,顯然不是長久之計,也不完備。「非長久」是因為這樣的反腐依賴領導人的關注,領導人一分神,或注意不到之處,腐敗必然滋生;「不完備」是因為這樣的反腐有漏洞,也不公平,它對最高領導集體是無效的,因為其監督權力的授予來自最高領導集體,所以這樣的內在監督在制度上有先天的缺陷。當然,人設計的制度必然有缺陷,只能因時、因地、因民族、因當下的目的而設計與修正,沒有永久正確,或是普世皆是的標準制度。

強化兩會作為改革起點

面對中國大陸的崛起,西方世界不能只看經濟,不顧政治,對自命為上帝選民的西方人而言,必須真正再進行一次思想的革命,這一次西方人不能為殖民而學習其他民族,而應該學習上帝以外的智慧和知識。反之,中共也必須反思所謂中國特色正是因為有某種普世性的存在,否則特殊性也不存在,所以特殊性不是也不能用以對抗、反對普世性,而應該辯證地促進,相輔發展,相向而行。

在中共的制度缺陷上,西方的政治學理有過許多精彩的論辯,正如資產階級的經濟學一樣,可以借鑑、學習,以便充實、改造自己的政治體制;例如可以從「兩會」角色和功能的調整和強化作為起點,全國人大如果改進其代表選舉產生的程序,可以提供黨的領導新的合法性;全國政協可以在多黨合作的基礎上進行全面的、有意義的監督。

中國大陸的改革開放歷經30餘年的高速成長之後,上層建築已經從推動經濟基礎的動力,逐漸成為進一步推動改革開放的阻力,而中國大陸必須有新一波的改革,才能完善中國崛起的論述和話語權,因此在中共「兩會」召開之際,若能主動釋出完善「兩會」功能的改革,對關心中共政治發展、關心人類政治學的發展者,都是驚喜的新發展。

(作者係銘傳大學兩岸研究中心主任兼教授)