每期目錄

從舊課綱到新課綱,出自《左傳》的〈燭之武退秦師〉都是高中教材的必選古文,而編者也都提示讀者:〈燭之武退秦師〉文打破了「弱國無外交」的慣性認知。其實就文章藝術來看,〈燭〉文不愧「簡明傳神」的稱譽;但就地緣政治和歷史發展來看,所謂打破「弱國無外交」的說法,恐怕是對〈燭〉文的誤讀或偏見。

從背景局勢到全文焦點

〈燭〉文以「晉侯、秦伯圍鄭」落筆,開篇即集中指出故事的時空背景。背景先條分為「張」,也就是「以其無禮於晉,且貳於楚也。晉軍函陵,秦軍氾南」。從開篇至此五句話,用字緊湊逼仄,突出地表現為不容分說的形勢張力。其後為「弛」:經過佚之狐舉燭、燭之武婉辭、鄭文公罪己,終成挽救危亡的共識,令人產生解放了窒息感的期待。

總的來說,〈燭〉文的敘事章法是以背景烘托焦點,即在秦晉圍鄭這個背景中安排伏筆,如秦晉矛盾和鄭人反應等。再歸納成燭之武縋城而出,為燭之武說退秦師埋設了必要的鋪墊。

燭之武的辯詞是以「秦、晉圍鄭,鄭既知亡矣」為切入點的,這就開通了來勢洶洶卻又不明就裡的秦伯的視聽。說秦伯不明就裡,是由於圍鄭的原因,或因鄭文公曾失禮於重耳,或因鄭文公搖擺於晉楚之間,都與秦無干,後者卻興師來當幫襯。但燭之武洞悉秦晉矛盾,且選擇以「秦、晉圍鄭,鄭既知亡矣」作為出人意表的起手式,而不是阻卻,也不是求饒。這就讓懷有懸念的秦伯對燭之武另眼相待,而燭之武也藉此展開縱橫遊說的主體。

遊說的主體分三個層次

首先正說亡鄭不利秦,再順著切入點─亡鄭的邏輯而下,帶出「越國以鄙遠」的思考,導出「亡鄭以陪鄰」的疑問,做出「鄰之厚,君之薄也」的論斷,正面展示了順理成章的雄辯詞色。

接著反說舍鄭無害秦:有了第一層不利秦的說詞為鋪墊,再從反面道出有利秦的設想─其實質就是供出鄭願做秦的附庸,只求秦為鄭張開一把保護傘;而燭之武向秦伯交出這張投名狀之前,必然是經過鄭文公授權的。其原因,自是燭之武明白春秋爭霸的大勢:「選邊站」成為鄭的生存條件,而鄭文公也願意當個識時務者。

通過正反說解,著眼於「利」的的辯證,然後燭之武剖析亡鄭之「害」,其實就是分化秦晉聯盟。其中,「朝濟而夕設版焉」一事,是晉侯重耳同父異母的兄弟夷吾所做;兩兄弟都經受秦伯扶立之恩,但過河拆橋並非重耳所為。燭之武移花接木,無非是為了挑撥秦晉之好,秦伯未必不察。但秦伯真正在意「闕秦以利晉」這件事,這是春秋爭霸的雄主們所共同在意的一類大事;燭之武也是心知肚明,因此他將「闕秦以利晉」作為整個遊說的定調與結論。

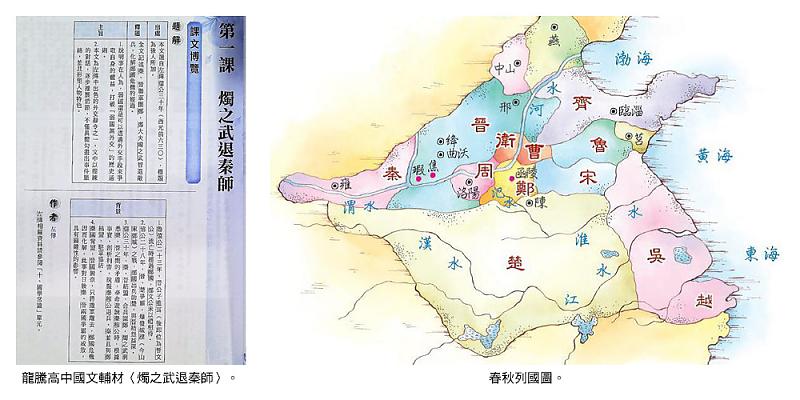

從地緣關係來看,秦欲東向爭霸,首先要面對的勁敵正是晉。而南方有楚來消耗晉,再在晉的東方安插了鄭,加上秦的存在本身就是對晉的西面壓力。如此一來,使晉腹背受敵無疑是最好的戰略布局。燭之武的遊說適時地掀開這張戰略藍圖,因此,「秦伯說,與鄭人盟。使杞子、逢孫、楊孫戍之,乃還。」從鄭文公的立場來看,這是燭之武說退秦師的第一個成果。由於這個成果,使得晉師亦退,鄭文公轉危為安,為燭之武退秦師的成果加碼。

秦伯背棄同盟,引起晉大夫子犯的不滿,「子犯請擊之」為情節再生波瀾,是為一「張」;晉侯盱衡全局,認為打擊秦師是「不仁」、「不知」、「不武」,而決定還師,是為一「弛」:秦師退與晉師亦退是因果關係,晉君臣對秦的態度則是先張後弛。

以歷史領略弱國無外交

從「天下中國」的歷史視野來看,東周諸侯與後來的歐洲列國有著本質上的不同,中國東周時期不是西方意義的「國際社會」。後者強調各國的主權,而沒有政治名分上的共主;且歐洲近代以來的各民族國家,也無法和東周「被稱為諸夏的同一個中國民族」相類比。

然而,春秋霸主的出現卻是因為周王室衰弱使然。自平王東遷後約一百年間,中原弱小而動盪,其中鄭與宋的敵對是主因之一,而鄭又與周王室發生利害衝突,使王室共主的威信更加低落。更糟的是,由於位置居中卻地小人少,反而使鄭處在包圍圈中而無法強大。這時候的中國,竟陷入類似現代歐洲的地緣政治格局:即學者張文木指出的中間國家碎小,而四周國家較大,國家眾多且呈現對稱型分布(俄羅斯除外)。反觀中國,諸夏中心地帶如鄭、衛、宋、陳、蔡等,與狹小的周王畿共同被齊、楚、秦、晉等邊區大戶包覆起來,正是中原板蕩而諸侯尾大的格局。

既然周王室難以維持諸侯間的秩序,便由強大而獲得公認的霸主來擔起這個責任;誰被最多的中原諸夏所親附擁戴,誰便是霸主。「尊王攘夷」的力量是向心的,而不是離心的,錢穆因而評價春秋時代的霸主:「在政治名分上,雖不如西周王室之尊嚴;但在政治事業的實際貢獻上,則較西周王室更偉大。」正是從這樣的視野來看,錢穆才高度肯定齊桓公和宋襄公優禮逃難中的重耳,推崇他們是有志團結諸夏的霸主;而批評不禮遇重耳的曹、衛、鄭,是目光短淺、唯力是從者。

中國的地理和人文決定了崇高而強大的中央集權成為必然規律,歷代的政治統一不斷自證這個時間函數。鄭是公主的位子丫環的命,它北邊有晉,西方有秦,南邊是楚,稍遠的東方還有齊,事大主義成為它的生存之道,卻無法改變它悲催的命運。何況當時,鄭事誰,誰就倒楣。比如鄭事齊時,引發齊、楚衝突;後事楚,引發楚、宋泓之戰;「燭之武退秦師」之後,又引發秦、晉決裂。這固然不能說是鄭能左右諸侯爭霸;但卻可以說,鄭既是個霸主政治的悲劇,又是顆地緣政治的災星。

棋子的終局

說來說去,「弱國無外交」並非虛言,何況鄭以「弱國」而位居諸夏中心?齊、楚、秦禮遇重耳,都是基於大國或霸主的戰略思維,與鄭文公不是同一個級別。鄭文公(姬踕)先事齊、後事秦,都是以甘當大國棋子為投名狀。儘管鄭文公明白自己是活在霸主世紀,而在外交上勤於會盟以謀自保,但地緣政治和中國歷史的規律,無法服從於他的意志。

燭之武說退秦師後,反而讓秦、晉更加警覺鄭的戰略價值,從而著手布局這個必爭之地。所以晉侯「亦去之」的條件,就是要求鄭文公封立出奔於晉的公子蘭為太子,才肯訂盟撤兵。而姬蘭當時已是順服於重耳的晉大夫,這等於是將鄭安排為晉的附屬。鄭文公新喪,秦伯利令智昏,不聽蹇叔苦勸而竟「越國以襲遠」。燭之武忽悠秦伯東進,以遂秦晉捉對廝殺的盤算,至此兌現:晉人敗秦師於殽。然而,秦伯痛定思痛,由急於東進轉而西向稱霸,並基於華夏地緣政治的特性,而採取聯楚制晉的上策─將燭之武誘發的秦晉東西向爭霸軸線,扭轉為晉楚南北向爭霸軸線。此後晉楚互掐,秦人則坐觀虎鬥,伺機待發;而夾處其間的鄭,依然還是那個悲催的命。

事實上,「鋌而走險」一直是鄭實踐事大主義的路數。西元前600年,楚莊王伐鄭。鄭襄公(姬蘭之子姬堅)在晉師的救援下,居然「敗楚師於柳棼」,鄭人大喜,只有襄公的弟弟子良清醒地認識到:「是國之災也,吾死無日矣!」次年春,楚莊王北上圍鄭,鄭襄公演出肉袒牽羊的歷史劇,子良質押於楚,才給鄭化險為夷。但同年夏,晉師南下援鄭,鄭再度「鋌而走險」,竟然唆使晉軍攻楚。這還是30多年前燭之武誘發秦晉捉對廝殺的翻版,差別只是由東西向改為南北向,而誘發的對象變成晉楚罷了。

西元前595年,為了清算邲之戰這筆帳,晉景公興師伐鄭。以後,就是晉楚反覆伐鄭,鄭則朝晉暮楚的反覆演出,直到西元前375年,鄭為三晉的韓所滅。作為四方廝殺的中心,最終的輸家何嘗不是鄭?而最終的贏家,卻是當初暫時退出中原霸局的秦。綜觀春秋諸侯這局棋,鄭實未嘗作過「棋手」。

(作者係高中國文教師)