每期目錄

二二八事件發生迄今超過70年,台灣的社會與政治環境已大幅改變,各方對事件的論述不斷進行調整。相關當事人、目擊者甚至研究學者們,對事件的認知有落差,其論述也因時、因地、因立場而有所改變。

姑且不論事件的經過,最終以軍隊鎮壓群眾來收拾殘局,讓國民黨臉上無光,不願多談此事;戒嚴之後,社會環境肅殺,情治單位嚴格監控,自然也不允許公開討論此議題。二二八平反運動更挾帶省籍隔閡與本土悲情,歷史傷痕與受難家屬的血淚,一直是反對黨崛起的最大政治資本。

二二八事件的相關研究中,口述歷史占極重要成分,主要是因為官方文獻及檔案被認為是加害者的紀錄,部分不太為學者接受。台灣學者陳翠蓮說過,「戒嚴時期,統治者試圖抹滅民眾的歷史記憶,與二二八有關的記述無法在公開場合出現,因此想瞭解二二八事件只能由回憶錄、傳記或者小品中濾出線索。」

一般而言,檔案為第一手史料,最為重要;包含口述歷史在內的回憶性資料當然亦有價值,但受訪者所知難免片面、局部、主觀,又易受個人因素及環境氛圍影響。現今二二八口述歷史的問題,可大致分為四點。

訪談對象集中於受難者

習賢德曾完成《二二八口述歷史補遺:中央警校台幹班的集體記憶》,希望以這部作品,「平衡近年較偏向純以受難者之主觀,回顧史事的取向」。他訪問了37位當年參加台幹班的警員,其中有人被參與的群眾毆打,大多數人的武器被奪,但在政府「放棄抵抗」的命令下,只能與其他外省人被集中「保護」,到現今還被認為是「加害者」。

作家李喬曾為撰寫歷史小說進行田野採訪,對口述歷史的侷限性及錯誤傾向有所認知,他表示,除了故意胡扯之外,敘述的內容有誤,有幾種可能︰(1)當年年紀小,或原本就沒看清情況,記憶本身有誤;(2)原本就只是聽說,經過長時間沉澱自我內化變成親身經歷;(3)人的記憶力有限,受到他人論述影響,填充了變形的記憶;(4)人類本身有自行修補記憶的本能,尤其「內心有愧」的人常會將自己的行為正當化。

他提到,這些缺失比起某些「歷史家」基於政治立場而造假,僅是小瑕疵;且口述歷史可以透過數量的累積,「量大為正」,達到一定比例時,錯誤的說法會被比對出來。

但除了早期的政府出版品外,現今能見到的各種相關口述訪錄,以受難者作為對象的比例占絕大多數。拿吳三連史料基金會出版的二二八口述訪問系列為例:《淡水河域二二八》書中27篇訪錄,有25篇受訪者是受難者家屬或親友;《花蓮鳳山二二八》受訪者多為張七郎家族的親友;《諸羅山城二二八》29位受訪者中,前20位是受難者及其家屬,後面的9位「市民」中,有7位參與了攻擊紅毛埤彈藥庫及水上機場,只是沒被政府追究責任,僅有兩位算是旁觀見證人;《噶瑪蘭二二八》中,受難者及見證者各13人,但見證者中,曾被軍警審訊者超過半數。

誠然,受訪的數量大到一定程度時,可以看出其中的矛盾與問題,但是當受訪對象集中於天秤的其中一側,那麼恐怕得到的只是某一方想要的結果。在利益相同的情況下,受訪者們共同建構出對單方面有利的二二八論述,在這個理論架構下,或許也建構了如同「想像的共同體」一般的「台灣民族」雛形。

受訪者身分及立場矛盾

日本人戰敗離去時,不少台灣青年中的佼佼者,滿懷抱負與熱情迎接祖國,卻親眼目睹國民黨官僚的貪污腐敗和專制跋扈,成為熊熊的烽火在二二八事件中爆發,他們對中華民國深感失望,因此加入中共,參與各項政治啟蒙運動與地下組織工作,陳英泰便是其中之一。

陳英泰所著《回憶─見證白色恐怖》及《再說白色恐怖》,提及他加入中共地下黨,並參與二二八事件的情況,以及被捕後的見聞及經過。他提到台灣地區政治受難人互助會接受省文獻會訪問前,受訪人士多已認知到,訪問內容與自己罪名的平反及政府正研議的補償有關,因此「發言應比較慎重,有所保留,不能隨便亂講」。與陳同屬地下黨的呂沙棠,受訪時便否認參加「叛亂組織」。

互助會在集體受訪之前,還要求所有成員統一口徑,既不能談與地下黨組織的關係,也不能講為何被捕的案情,還不能提及別人的事,避免彼此相互矛盾,破綻太多,兜不起來。當受訪者具有上述共識後,所做出來的訪問紀錄,一方面想要說明當年自己激於義憤,挺身對抗腐敗政府,與國軍對抗的英勇事蹟;另一方面為了得到平反與補償,又得強調自己無辜受難,身分及立場就難免既矛盾又困惑了。

訪問者本身立場偏頗

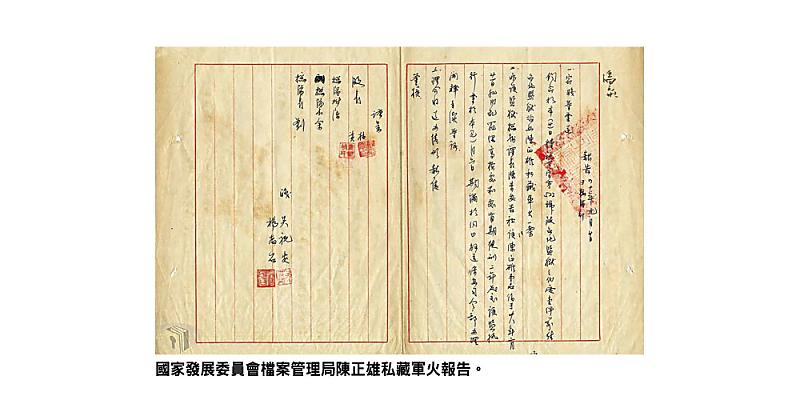

訪問者的立場也是問題。曾親身參與嘉義水上機場戰鬥的陳正雄接受訪談後,向周婉窈反應,他不願意積極參加相關座談會,因為曾遭到預設立場的質疑,並以質問犯人的態度對待:

前年曾受台大歷史系研究所林姓學生前來做口述二二八事件參與者訪問,初聯絡時,我先不作預設立場下歡迎他來,不料林君以嘉義飛機場已死有三、五百名,那麼全島估計該如史明所說有十萬名為論點,認為我所述,實際戰鬥接觸嘉義飛機場攻防最烈,約死亡80至120名,傷者50餘名;如國軍尚未來台施援前,因戰鬥而死者,全省計最多不超過1000名,綏靖工作開始後被捕約1,000-1,200名,傳說兩、三萬名乃包括五十年代白色恐怖時期被捕人員(包括檢肅匪諜案外省人)之說法不實。好像檢察官開庭問犯人似的口氣、態度,花費了約二小時的錄音中,令我不愉快。

陳正雄向那位研究生說明,嘉義水上機場的戰鬥中,民軍在最初接觸戰時占絕對優勢,但後來發現缺乏彈藥補給後,節制使用而使雙方陷入對峙;國軍的援軍登陸後,風聲一到大家連忙逃離,沒有太大死傷。但即使如此,該研究生仍不願相信,最後訪問中斷,不歡而散:

如此說明,林君尚執不信態度,我一時生氣說:「我是參加者,我已將我所知、所經歷過的說給您聽,不論實、虛,您當時尚未出生,圓扁您都不知,況事先既要求您勿持有預設立場才來。我損失同胞,給全台灣人帶來了無限心身痛苦,夢碎可再夢,心靈的傷痕壓在心底……,百般忍耐至今,您竟用猜疑態度口氣對待他人,讓我失望。我講實能得到甚麼?我講虛又能得到什麼?既不太相信,那枉費您時間,我也不願勾起一段痛恨之回憶。請回吧,對不起。」我遂下逐客令。

在這種敏感的口述歷史進行當中,訪問者若有抱持預設立場,再加上刻意引導,勢必影響訪錄的內容。綠營對於二二八死亡人數極為堅持,當年日本留下的戶籍資料大致完整,至今只能找到千人左右的受難者名單,但仍以「人口學統計」做出的18,000到28,000人數為準,凡有異議者多受抨擊。畢竟日據時,各種抗日及政治事件中死傷動輒上千,光是《警察沿革誌》檔案中記載,被殺害的台人數量就超過16萬,若二二八事件死亡人數不夠多,就失去炒作價值。

文字編輯上下其手

吳銘能曾撰文表示,中研院近史所《口述歷史》期刊的部分內容,在未重新訪問的情況下,經過重新編排納入《高雄二二八事件相關人物訪問紀錄》。這個過程中,編輯者刻意增添一些主觀用語強調悲情,甚至進行意識形態的改變。

例如將當時慣用的「日據」改為「日治」,「外省人」改為「中國人」,有時也將「國民黨」改成「中國」,將民眾憤恨國民黨的窳政,轉向整個中國。另外,為了強調台灣人的悲情,添加諸如「劫後餘生」、「餘悸猶存」、「逃過一劫」等詞語,都是原文未見的。在未重新訪問的情況下,訪錄內容卻被刻意做了這些修改,雖不確定是否為迎合政治需要,但實在有違學術道德。這反映出,某些人將主觀意見混雜在客觀史實內,促使台灣人價值觀改變。

大陸學者褚靜濤表示:「國民黨官方史料有編造的成份,而口述歷史錯繆處也不少,對這些史料必須批判使用,不能照搬照抄。既不必以官方史料貶低口述歷史的價值,也不必迷信口述歷史,而將官方檔案棄置一旁。」

當然,我們不應因噎廢食,輕視口述歷史的成果,但相關訪錄缺點實在不少,受訪者所知難免受個人因素及環境氛圍影響,若加上訪問者、編輯者甚至主辦單位有特定立場或目的,其成果實不忍卒睹。

(作者係中國文化大學史學博士)