每期目錄

日據時代的漢文及日文白話詩,大抵皆以寫實主義為主幹,除台灣本土的景物及生活抒寫外,其中反帝反殖民的詩篇,反映著二○至三○年代全球左翼的視野,並與台灣本土的現實相結合。然而,就在這以寫實主義為骨幹的台灣白話詩的主流裏,在1933至1939年間卻出現了前所未有的前衛詩風的日語的「風車」詩社。

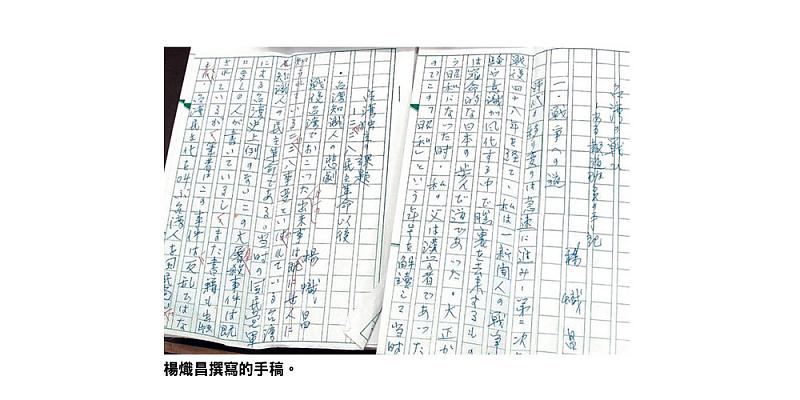

「風車」詩社可說是台灣最初的詩社,以楊熾昌(水蔭萍)為中心,包括李張瑞、林永修、丘英二等主要成員,並發行《風車》詩刊。「風車」的主要成員都往往有留日的經驗,並與日本當時興起的現代派有所交往,導入了經日本《詩與詩論》集團「中介」的「超現實主義」(surrealism)、《四季》集團「中介」的「象徵主義」(symbolism),以及高橋新吉等人「中介」的達達主義(dadaism)等現代詩潮。「風車」詩人的詩篇饒有象徵,超現實、達達的趣味,打破慣常秩序,追求知性及純粹性,營造情緒的氣氛,並相當程度地與本土的時代處境及風貌景物相連接,把台灣的白話詩首次推進前衛的詩風,加快了「白話詩」朝向「現代詩」發展的速度。

在「風車」詩人裏,其靈魂人物楊熾昌的詩風最為前衛與現代,也最為晦澀艱難。我在此對其傑作〈毀傷的街〉作詳細的解讀,已見此現代詩風及其對當時的本土與現實的結合:

1.明夜

由於蒼白的驚愕

真紅的嘴唇喊出恐怖的聲音

風假裝死著 安靜的早上

我的肉體滿是血 受傷而發燒了

2.生活的示意

太陽的呼吸吹向樹木的枝椏

夜翔的月亮在不眠裏耽樂

從肉體和精神滑落下來的思維

渡過海峽 向天挑戰 在蒼白的

夜風裏 向青春的墓石

飛去

3.祭歌

祭典的樂器

好多星星的素描和fluer的舞之歌

灰色的腦漿 夢著癡呆之國的空地

潤濕在霓紅般的光脈

4.毀傷的街

署名在敗北的地表的人們

吹著口哨 空虛的貝殼

唱著古老的歷史 土地以及家屋

以及樹木 都愛aroma的冥想

秋蝶飛揚的傍晚阿!

唱barcarolle的芝姬

故鄉的愁腸好蒼白喲

(原載《台灣新聞》文藝欄,1936年5月,陳千武譯)

在第一節詩裏,衝突的色調(「蒼白」與「真紅」)的相互撞擊,迸發出某種象徵意味,可以說是法國象徵主義以來色調象徵的實踐。同時,「蒼白的驚愕」、「真紅的嘴唇喊出恐怖的聲音」、「肉體滿是血受傷而發燒」,這三個蒙太奇式的使人震撼的鏡頭,就這樣突然打在讀者面前,而其產生的脈絡與原因則完全濾淨。這無寧是「超現實主義」所從事的「意象」處理及其所追求的「純粹性」。這一個恐怖的場景,卻又與中間插入的「安靜」的清晨背景產生衝撞而迴響。「風假裝死著」,暗示者它底反面的「暴風雨」終將降臨。然而,讀者要問,甚麼東西使到這悲劇性的死亡事件產生?為甚麼在詩人超現實的詩視覺裡,會把這場景疊合在1936年5月的台南街道,而使到台南成為毀傷的街?(按:原日詩有法文副題「Tainan Qui Dort」,意謂「沉睡中的台南」。)

第二節則有另一番超現實的滋味。「思維」不再是抽象的,而是從「肉體和精神」滑落下去,寫出了在超現實與夢中所能有的原始滋味,也就是「靈」與「肉」未二分前的原始感覺。這帶有「身體感」的「思維」渡過「海峽」橫過天空後,居然向「青春的墓石」飛去。佛洛伊德闡述的夢底「認同」(identification)機制出現了,詩人與這「青春的墓石」因「毗鄰」關係(接觸)而模陵地合而為一了。換言之,詩人在「超現實」的夢思維裏,飛越海峽走向青春的墓石,走向死亡。

第三節開首呈現出一個由祭樂器、星星的圖案、花之舞構成的富有美感的崇高的祭祀空間,但祭壇上所搬演的,卻是死亡。「腦漿」作「夢」,而其「夢」竟是「癡呆之國」的「空地」;這就把「腦漿」黏在「地面」的實況驚慄地如夢加以呈現;而且,這「灰色的腦漿」,更「濕潤在霓虹般的光脈」(即浸濕在天上霓虹或戰火照耀下的斑斑血跡),達到一種震慄而又幾乎是耽美的乖離之境。其實,這一節和首節可以說是同一死亡事件的切割後的夢機制的重複出現,也可以說是達達主義的慣有秩序的打破。

最後一節是比較有地域感的人間世─毀傷的台南街道。然而,這個人間世卻又帶上「冥想」色調與「芳香」的嗅覺,讓讀者感到一種猶如塗上薄薄顏料的油畫的夢感。同時,這毀傷的街更瀰漫了一份耽美的異國情調:原日文詩中用了三個法文的直接音譯;fleur(花)、aroma(芳香)、barcarolle(舟子之歌類的音樂)(陳千武譯詩中以原法文倒譯,深得其趣),帶來一種耽美的哀傷的詩情。這些冥想、芬芳、耽美的氣氛應與詩副題所說的「睡中」的台南相互應。

然而,在本節或全首帶有超現實的詩空間裏,最映入讀者眼簾的卻是:「署名在敗北的地表」。這點出了詩作的現實時空,是在戰爭陰影之下,為前三節中恐怖的死亡意象作了註腳。象徵、超現實、純粹性、重新切割,這些所謂「主知」的表現手法與詩想,與一般直抒胸臆的「抒情」之作大異其趣,即使與富有喻況與反諷的「抒情」之作,仍有所隔離。這前衛詩風無可避免地帶來溝通上的某些困難,但同時在溝通成功時又獲得前所未有的震撼。

綜觀全詩,就主題而言,就現實意義而言,在如前反覆閱讀之餘,我們幾乎可以確定,此詩乃是描寫在中日戰爭陰影加緊之際,台灣本土所感到的死亡的恐懼。沉睡中的台南街道,有星星的圖案、有花之舞、有著芳香、冥想、耽美的睡眠中的台南街道,在戰爭陰影之下,在詩人超現實的視覺與處理之下,竟剎那間成為戰爭凌虐下的廢墟,竟成為「癡呆之國」,並且一早就「署名」為「敗北的地表」。如此說來,第二節中的飛越海峽與青春的墓石合一,應是哀傷原鄉為國捐軀的青年,甚至有飛奔中國為抗戰而犧牲的剎那的衝動。

楊熾昌日後回顧其所以提倡前衛詩風,即說「我體認文學寫作技巧方法很多,寫實主義必定引發日人殘酷的文字獄,因而引進法國正在發展中的超現實主義手法來隱蔽意識的表露」。換言之,即意圖用超現實的手法來逃過殖民政府的檢查。

(作者係美國加州大學聖地牙哥分校比較文學博士,師大英語系所退休教授)