每期目錄

許劍虹(下稱許先生)2020年11月8日在風傳媒發表的〈徘徊在合作與抵抗之間,加入日本帝國的台灣人和朝鮮人〉(https://www.storm.mg/article/3117326),引起一些讀者關心,筆者認為,儘管台、朝都曾為日本的殖民地,但他們之間存在諸多差異,硬要類比,恐怕有所不妥。

該文從名字即點出許先生不滿足於過去坊間論事有趨於二分法的情況,願意更深入地考察二分法論述的不足,例如「合作與抵抗」、「親日與反日」、「漢賊不兩立」之類。坦白說,這個標題是個相當有見地的洞察,尤其,在媒體充滿幼稚的二分法論述的今天,真是跨出了一大步;可惜許先生並沒有著力去探索並充分處理此一現象。他強調的只是坊間常見的所謂「同樣接受過日本殖民統治,又在冷戰時代遭遇民族分裂的台灣與朝鮮,確實是我們回顧20世紀東亞史的兩個最好對照組。抗日份子無論是左是右,在兩個地方都能找到相互對應的角色。」

依筆者看來,台、朝雖曾同樣為日本的殖民地,但真要成為最好的對照組,許先生的說服力似乎太單薄了點。其次,就因為兩種相同的身分,就強調他們之間是值得對照的,似乎欠缺說服力了些。因為儘管兩者都曾為日本的殖民地,但兩者之間至少存在著以下四大差異。

台、朝被殖民有四大差異

一、台、朝殖民地經驗不同。台灣先民在1895年到1897年間,在日軍的攘逐殺戮以待移民的政策下,人口銳減;考察劉銘傳時期的總人口數已達320餘萬人,加上原本應有的歷年人口增加率,可達400萬人,與當年台灣各地鹽配額總量的相應人數相合;比較1897年,日殖當局所公布的人口數僅280萬人,可知日本殘酷政策曾使台灣總人口消失百萬人。而朝鮮人之淪於殖民地,僅是透過威壓而合併的,沒有遭遇過像台灣先民這樣悲慘的經驗。

二、台、朝近代教育背景不同。台灣先民的近代教育,雖起於劉銘傳時代的「新學堂」,但僅在台北起步,雖然據稱效果不錯,尚未普遍設立;普遍化的新學堂起於日殖之後;相對言之,朝鮮的新學堂卻不只早起於其被日殖之前,更在台灣受日殖之前,故其史稱,「近代化私立學校…迄1910年韓國完全轉落為日本殖民地時為止,只不過短短幾年間,全國私立學校已達三千所……當時之私立學校不但傳達新知識,更以民族運動根據地而出名。」該近代化私校體制,自非如台灣新學堂都起於日殖後官方所設之可比。

台灣的教育體制沒有私立學校,一切在殖民者掌控之下,直到1945年日本無條件投降,台灣公學校全部課程維持著六年級畢業,只有小學校四年級不到的水準;其教育方法重視從順,以嚴厲的體罰而貫徹之。

這是台灣教育體制的處境;據稱日殖下的朝人,其私立學校雖在殖民威壓下減少,但是仍維持著相當的數量;這應該是當年台灣先民與朝人處境間,絕對不可忽視的重要差別。

三、台、朝早期社會運動背景不同。台灣先民早在1898年前後,曾經為了反對殖民當局包藏禍心的鴉片專賣運動,引進當年廣東民間的降筆會戒吸鴉片運動。由於該社會運動恰具備今日「宗教輔導,社會輔導、心理輔導」最先進的戒毒原則;因而在台灣南北中各地極為成功;據稱達到「蓋前期戒煙者之多數係因飛鸞降筆之迷信而中止吸食,遂成為戒煙者,…。而據聞他們戒煙後之狀態,比之吸煙當時,其身體極為健康,且在家計上似非常增進幸福者云。」情況。

可惜該運動後來在1902年前後,竟然被日警逮捕降筆會的負責人,更不惜以打壓台灣傳統醫療體系的方式,施力破壞。朝鮮社會未聞曾有如此之群體遭遇。

四、台灣左翼運動有特殊背景。許先生對左翼問題似乎頗為關切,但似乎缺乏足夠研究。台灣在1895年至1902年間,先受日軍的攘逐殺戮,加上1902年開始降筆會自救運動,本應是左翼運動發展的大好機會。然而,不幸,1928年台灣成立台灣共產黨時,竟然被共產國際指派成為日本共產黨下的民族支部;台灣人受日人之冤仇,竟須受其指揮。查考西方左翼運動史,愛爾蘭長期受英格蘭苛虐,馬克思與恩格斯在論述其兩者關係時,就主張基於過去歷史兩者應分離,以利發展。由此看來,台灣在這方面的處境何等特殊。

相對於朝人,1925年4月17日,其激進的左翼份子在共產國際的直接指導下,在漢城(今首爾)黃金町一丁目「雅敘園」召開代表大會,宣布成立朝鮮共產黨。至1928年,朝共總共領導工人罷工349起、農民抗租事件2,267起;似乎頗有成效。左翼朝人沒有與台灣左翼先民相類似的、失去主體性的處境。

而更令人遺憾的是,台灣左翼激進分子所被安排的指導者,又是後來先後兩度發生主導幹部公開向社會認錯、自行宣布解散的日本共產黨。難怪1932年台灣著名台共主持人後來哀傷地表示,一輩子最錯誤的事,是當年竟貿然跟隨日共領導者公開認錯解黨。筆者長期研究日殖台灣史,對台共史研究的功力不足,卻已看到許先生所未看到的種種不同。

應正確認知台灣抗日史實

許先生所謂的「台灣漢人的武裝抗日鬥爭,伴隨著1915年噍吧哖事件的失敗宣告落幕,而朝鮮本土的武裝抗日份子,則被迫在1919年的三一運動後流亡中國東北。幸運的是,當時日本正值大正民主時代,所以武裝抗日雖然不行,但還可以有非武裝抗日。」這乃是日本學界長期自我表功的說詞,史實絕非如此。

筆者認為反抗者就是反抗者,有反抗者把自身先定為「無武裝」或「有武裝」的嗎?筆者以下就台灣抗日情況指出三點。

一、武裝反抗沒有落幕的問題

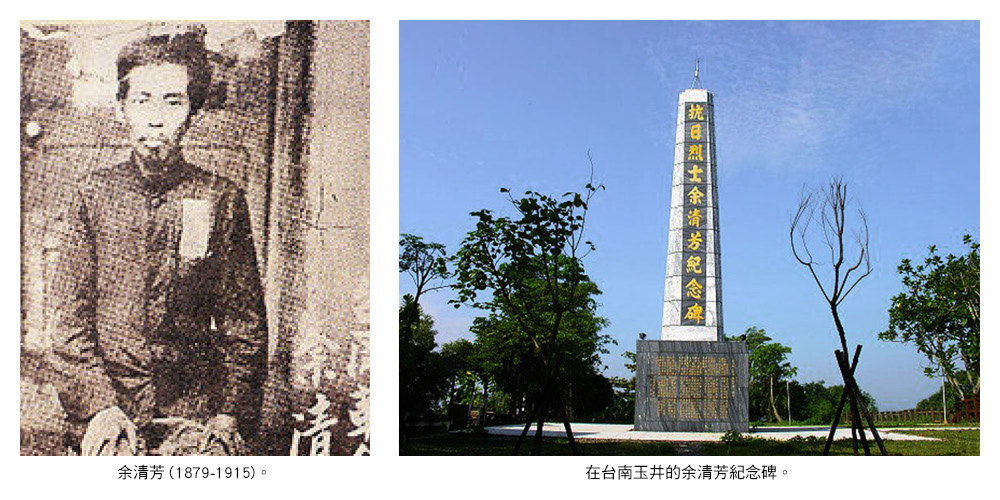

就以噍吧哖事件為例,雖然余清芳利用了西來庵的信仰以招徠人心與鞏固徒眾,但是他同時使用棺木來運送購買的槍械,因而,所謂「武裝抵抗」,是非武裝者得到裝備之後就成為了武裝者─因而過去引自日人,而為台灣學界與坊間貿然襲用的「武裝反抗宣告落幕了」問題,根本是個虛假的問題,對於生活在無涯苦難與惡夢中的人們,誰有資格做出這種時代的宣告?換言之,日本學界樂於做這樣的描述,那是因為若真有其事,殺戮者就可以「高枕無憂」了。

而另一方面,自噍吧哖事件後,台灣似乎確實沒再有「武裝起義」發生;但這絕非台灣先民的選擇。據稱末任安藤總督在面對美軍可能登陸,日本當局考慮是否要把武裝給予台人,打擊敵軍之際,他親口說出他的擔憂─「…領台五十年,如今正是要把歷任總督之政治成績單公諸於世的時候。倘若統治甚得民心,萬一敵軍登陸而全島戰場化,台灣同胞應該會與皇軍合作,挺身與敵軍登陸部隊作殊死戰才對;真正的皇民化必須如此,萬一與此相反,倘若台灣同胞中有與敵人相互呼應,甚至由背後突襲我皇軍,這不是茲事體大嗎?而以我個人的看法,我還不敢對台灣同胞寄予絕對的信賴…」,這段殖民當局的談話,顯示武裝反抗哪裡有落幕的問題,只有武裝從哪裡來的問題吧。

二、沒有機會選擇武裝反抗

首先應該發現,這正是一個誤用二分法的問題,因為深受日殖當局苛虐的先民從來沒有充足的武裝可以反抗統治者;他們當年並無法自行在「非武裝反抗」與「武裝反抗」做選擇。由安藤總督的坦白可見,其實兩種心靈並沒有明顯界線,非武裝反抗的心靈可能在情勢變動後發展為讓日軍擔心的「武裝反抗」。

「武裝反抗」在當年殖民統治下將受嚴苛、可以溯及以往「匪徒刑罰令」的極刑重罪;自然任何反抗者沒有人會公開宣揚武裝反抗;這種情況絕非日本學界對外界所表述的,非武裝反抗是1920年代台灣先民所選擇的。

三、非武裝反抗與武裝反抗

筆者再另舉兩個被日本官方努力抹煞的例子。

(一)噍吧哖事件中的余清芳。降筆會戒吸鴉片運動在日警強力壓制下失敗了;那是個非武裝反抗的典型,知否當年的余清芳是陪同日警進出降筆會查禁的通譯巡查補;親見我先民如何身體極為健康,生計大大改善;主事者如何苦心孤詣,如何義烈可風,有良心、有熱情的我島青年,如何能夠不受震動;然而,我們今日所見總督府的「余清芳抗日革命全檔」中,卻絕不提那段期間余的那段經歷,只說他曾經因案而被送到台東的收容所,以及喜歡出入齋堂,不務正業。

(二)文化協會與台灣民眾黨的蔣渭水。蔣渭水也被日本人說成曾是降筆活動中的乩童。這個關係來自他的父親是宜蘭當地的一位有民族意識的算命師;蔣於1888年出生,九歲時,蔣拜在當地著名的秀才張鏡光門下;這張秀才的岳父是著名的前清退休知縣李望洋;李望洋退休後,由於當年許多士子信仰齋教,故在故鄉開辦了一間「新民齋堂」;當降筆會盛行戒吸鴉片之際,正是蔣12~14歲之時。少年的他親見整個活動在社會上受到重視,甚至有癮者戒毒成功後,親自來堂中還願衷心致謝者;聽說蔣到17歲進入總督府醫學校之前,還曾斷續擔任乩童,當然他應該也知道日警如何大力壓迫齋堂的主持人(據稱李望洋死於1902年)。

這應該是蔣後來除了主持「台灣文化協會」與「台灣民眾黨」外,還組織了「新台灣聯盟」,並在台灣民眾黨公開擁護中國抗日,以致終於不惜與黨中大老林獻堂與右派要角分手的重要背景。這應該也是蔣面對其「恩師」堀內次雄質問其何以醉心於政治事務時,不能剖白當年乩童親歷的種種,乃只能推託自己「有病」的真實理由。不過,這天大的秘密可能也是他難逃被日人毒死的理由。

許文論述缺乏主體性

看來台灣日殖時期的台灣史研究著作,只能一天天地延宕下去了;然而,看到台灣出現這樣缺乏主體性的論述,怎能不出來發聲呢?

回看東亞被殖民的史實,殖民者在殺戮攘逐之際完全不考量種種變數,以致只能任由其民族歷史文化魯莽滅裂的性格而貿然行之;果然其後其侵略之作為,不能止其所應止,只能自以為得計地推出其欲與早年孫中山曾呼籲的「大亞細亞主義」相混淆的所謂「大東亞共榮圈」─然而,孫的主義是明白主張「勿為霸道之鷹犬、寧為王道之干城」,哪裡會出現使台灣先民消失近百萬人的政策?

日本或許意圖以所謂「超克」兩字,忘卻過去在東亞殖民地社會造成的傷害,難道受害者也要跟著忘卻?當年台灣青年投入皇軍,真的是因認同東亞共榮的概念嗎?筆者研究所見,當年從軍絕對是因在島內生活困頓,投軍者家庭可獲得優遇,可解決家庭壓力為首要理由;許先生居然無視於史實,大談當年日本軍國主義的「超克」,真是厲害。

另,許先生竟然不只是把大東亞共榮圈與孫先生的「大亞細亞主義」等同起來;還把王曉波教授的主張與日本石原莞爾的主張等同起來,石原是著名的日本真言宗的宗教狂信者,王曉波是學者,沒有任何宗教狂信紀錄,許先生怎麼可以信口開河、混亂推論?

許文一如坊間之論述,把台、朝並論大談特談;真偽史實任意取用,肆意搭配推論,確實足以吸引眼球,快意無比;在這網紅當道、假新聞備出的時代,應該真是相當成功、高明的演出。但由另一個方面看來,其文的推出如果不是「無的放矢」,其目的為何?

(作者係台灣史研究者)