每期目錄

兩岸開放後,我在北京姨媽宋寶真家裡,讀到汪精衛的《雙照樓詩詞藁》。姨媽說:「你外公宋紹唐於1903年(光緒29年)與汪精衛一同以官費留學生身份,由上海同船赴日本留學。1905年,兩人又同時在東京參加孫中山所創設的同盟會,結為志同道合的革命好兄弟。民國成立後,他前程似錦,沒想到他竟變成了大漢奸,我們也只有為他感到遺憾與嘆息。」

聽了姨媽的一席談,始知宋汪兩家有一段密切的革命情,不禁令我對汪氏的兩極表現感到嗟嘆外,並對他的人格特質感到興趣。

汪精衛於1910年4月謀刺大清攝政王載灃,事敗被逮後寫下口占五絕:「慷慨歌燕市,從容作楚囚。引刀成一快,不負少年頭。」像這樣的愛國青年,怎麼會在抗戰伊始之際,即率而豎起白旗,甘作亡國奴呢?的確令人費解。2012年6月9日,聯合報副刊曾同時刊出薛仁明與宇文正兩位學者所寫有關汪精衛的「艷電」等文章,再次凸顯出汪氏先作民族志士,後作民族罪人的兩極表現,也再度引起我研究他的興趣。

汪精衛自幼聰明愛國

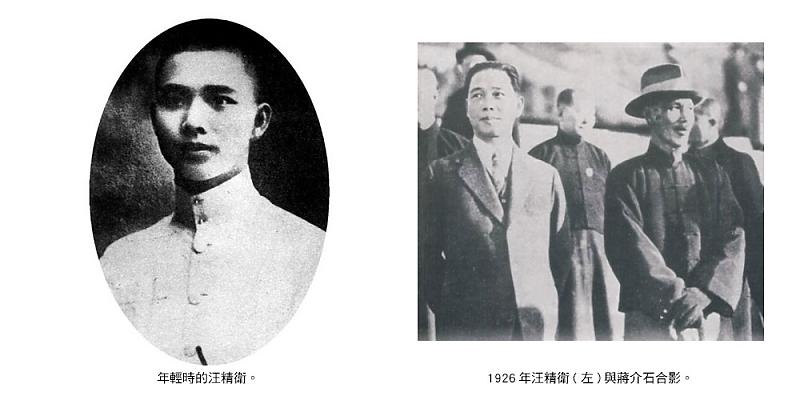

汪氏原名汪兆銘,字季新,號精衛,1883年5月4日生於廣東三水,為書香子弟,天資聰慧,家教嚴峻,14歲即能詠詩作詞,出口成章,其國學造詣深厚,古典詩詞一流,被譽為中國美男才子。

1903年,汪氏20歲留學日本,學習東瀛政治。1905年,追隨孫中山加入同盟會,參加反清革命行列。1910年4月,捨命謀刺攝政王,以「引刀成一快,不負少年頭」聲譽鵲起,名震天下。嗣經大清政府判處死刑,幸有肅親王善耆出面斡旋,念其年輕氣盛,人才出眾,而改判終身監禁,免於一死。翌年辛亥革命成功後獲釋。

辛亥革命成功,南京臨時政府成立,汪氏贊襄孫中山,運籌帷幄。袁世凱上台,汪氏與孫中山同進退,後轉赴法國留學,吸取歐美新知。孫中山舉起「護法」大旗,汪氏參與戌機。國民黨召開第一次全國代表大會時,他擁護孫中山的三大政策,當選中央執行委員。

1924年,孫中山抱病北上謀求全國統一,汪氏為機要秘書,隨侍在側。孫中山病重期間,汪氏為其遺囑起草人。孫中山逝世後,汪氏為繼承人,集黨政大權於一身。1927年,北伐底定長江流域,汪氏主張國共合作,共謀建設新中國與抵抗外侮,而蔣介石則主張清黨。迨抗戰軍興,蔣氏主戰、汪氏主和,雙方主張又陷水火難容之境,在縱橫捭闔、政壇爭鬥中,終敵不過蔣氏而敗陣出走河內,遂發表「艷電」,公開主張停止流血對抗,與日本謀和,致淪為大漢奸。

汪精衛為何堅持謀和

和與戰是國家民族在危亡關頭如何救亡圖存的兩種不同手段,誰是誰非、孰優孰劣,難作定論。就蔣汪二人而言,他們都是處心積慮為救亡圖存而努力,日後的情勢變化誰也無法預測。但在民族意識高昂,同仇敵愾沸騰之際,凡對敵主和者通常會被視為投降或是漢奸。如今,國共內戰與中日戰爭已成為歷史,應可找出汪氏明知主張謀和形同降敵的氛圍下,為何不惜換來漢奸罵名,堅持與日謀和,其所持立論如何?其內心苦衷如何?

鄉前輩靳鶴聲(1898-1998)早年留學日本,1927年南京臨時政府成立,靳氏受命主持南京黨務並兼組織部長。寧漢分裂前後,經中央授意,針對日本戰與和的問題,曾數度與汪氏謀面協商,對蔣氏與汪氏二人戰和的立論之爭,知之甚稔。1949年靳氏來台後,遽補為國大代表,我們同是山東菏澤鄉親,相交甚密,我曾在其台北內湖寓所,傾聽有關蔣、汪二氏當時主張戰與和的立論點滴,茲歸納略述如後。

汪力主與日謀和的理由

汪氏力主與日謀和的理由如下:⑴民國肇造未久,軍閥割據甫平,中國正值百廢待舉之秋,無力對抗強敵。⑵日本維新之後,工業先進,已是一個現代化的軍事強國,中國槍砲土製,不堪一擊,雙方相差懸殊,如何能打一個現代化的戰爭?⑶對日抗戰是置中國全民於殺戮戰場之上,一經戰起,燒殺姦奪之慘像,當在意料之中,為政領導者為何仍帶著全民要往煉獄火坑裡跳?⑷謀和旨在阻止日本侵華的軍事全面勝利,避免軍民傷亡。⑸謀和後原中央與地方政府架構仍照常運作,一切仍然照舊。⑹與強敵謀和,當然要受到強敵某種程度的委屈和左右,但在「戰則亡國傷民」、「和則偏安待復」的情勢下,應留下日後「徐圖恢復」的機會。⑺從前城池失守,應以身殉;今日道德觀念不同,故仍願留此有用之身,為國為民,盡力效命。

汪氏曾以激動地口吻再三提及「人生有兩個生命,一個是身軀生命,一個是名節生命,過去,為了建國,謀刺攝政王,我的肉身該死而未死。現在,為了救國,對日本避戰謀和,思想單純的群眾會罵我是漢奸,這正是我第二生命-名節的死期到了,為了拯救全民於水火,該犧牲的時候就去犧牲吧。於心無愧天地,漢奸罵名何懼!歷史自有公斷。」

汪指責蔣只靠口號抗戰

汪精衛說,蔣氏高呼「抗戰到底,絕不妥協」,但抗戰不能只靠口號,如沒有積極的辦法可行,怎可以「螳臂當車」之勇來領導全民抗戰?蔣在節節敗退之下,也只有喊出「以空間換取時間」口號,來拖延亡國的時間,因殺戮的戰場在中國大地,時間拖延越久,則軍民傷亡越多,這種置全民生死於不顧的策略,是在愛國救民或是禍國殃民?

汪也認為,蔣氏清黨在排拆與中共合作的機會,現在是日本人打中國人,來日也許是國共兩黨對打,中國人打中國人了,所以主戰者會害了中國人,也會遺患中國人的子孫。黨政軍高層多傾向謀和,就連孔祥熙和張群等也不例外,但蔣氏卻力主抗戰到底,一意孤行,所以大家只有明哲保身,三緘其口。

胡適、余英時都同情汪

胡適是汪氏的至交,在抗戰伊始也力主與日本以和平談判解決,其所持理由是:「中國在這次戰爭中的問題很簡單,一個在科學和技術上都沒有準備好的國家,卻必須和一個第一流軍事和工業強國,進行一場現代式的戰爭。」(見《胡適日記全集》第8冊203頁、2004年台北聯經社)。胡適認為汪精衛一生吃虧在他以「烈士」出身,故終身不免有「烈士」的complex。為了「建民國」,他要做犧牲軀體的烈士,為了「救民國」,他要做犧牲名節的烈士。

哈佛大學史學教授余英時曾為2012年新版汪著《雙照樓詩詞藁》寫了長達25頁的序文,其中表示對汪精衛在日本侵略者的羽翼下建立政權有極大興趣,並希望找到一個合理合情的解釋。

汪氏一意求和是建立在一個絕對性的預設之上,即當時中國科技遠落在日本之後,全面戰爭一定會導致亡國的結局。因此,汪氏認為越早謀得和平越好,若到完全潰敗的境地,那便只有聽從征服者的宰割了。這一預設並非汪精衛一人獨有,它是當時相當普遍的認識。

余英時特在其序文中列出汪氏1943年重陽(陽曆10月7日)的《朝中錯》:

城樓百尺倚空倉,雁背正低翔。滿地蕭蕭落葉,黃花留住斜陽。闌干拍徧,心頭塊磊,眼底滄桑。為問青山綠水,能禁幾度興亡?

這首詩應是汪的最後絕筆(次年即亡故)。參照他1910年被逮後的口占五絕與1939年的舟夜七律,從這首詩中可察覺到,汪氏力主謀和旨在救神州於沉淪,拯全民於水火。余堅決不相信汪氏的憂與愁是「巨奸為憂國語,熱中人作冰雪文」的虛偽做作。

汪氏主張和平救國

蔣氏視革命同志胡漢民與李濟琛為寇仇的那一幕,也令汪氏心寒。加之蔣氏集黨政軍大權於一身後的唯我獨尊及凌人氣勢,對汪氏的出走,應負起很大責任。

汪氏主和,最早是以秘密方式向蔣氏個人與國民黨領導階層提出,並非以他個人為和談主體。1939年1月4四日,汪氏覆孔祥熙(時任行政院長)信中說:「弟此行目的,具詳艷電及致中常、國防同仁函中,無待贅陳,弟此意乃人人意中所有,而人人口中所不敢出者。弟覺得緘口不言,對黨對國,良心上,責任上,皆不能安,故決然言之。前此秘密提議,已不知若干次,今之改為公開提議,欲以公諸於同志及國人,而喚起其注意也。(見《汪政權的開場與收場》,香港春秋雜誌社,1959年,第1冊20頁)。」

汪系主和關鍵人物周佛海曾在1937年10月6日日記中,記下國民黨同仁的共識:「咸以如此打下去,非為中國打,實為俄國打,非為國民黨打,實為共產黨打也。」(見《周佛海日記》上冊79頁)。這也和汪氏預言對日戰爭「必將使中共坐大」同出一轍。

臥聽鐘聲報夜深,海天殘夢渺難尋。柁樓欹仄風仍惡,鐙塔微茫月半陰。良友漸隨千劫盡,神州重見百年沉。淒然不作零丁嘆,檢點平生未盡心。

這首舟夜七律詩,是汪在從日本回天津的船上所寫,非但沒有半點興奮得意的情緒,反而在詩句中出現「神州重見百年沉」沉淪之音,這表示他擔憂的不是國府主席的高位,而是能否拯救國人於水火。所以才在他建立南京新政權,就任國府主席的前夕,浮現憂苦不樂之情。

「和平奮鬥救中國」是汪氏跟隨孫中山的一貫主張,南京汪政權成立後首先建立的陸軍即名為「和平救國軍」。他主張和平救國,並非從抗日才開始,尤其遇到船堅砲利的日本強敵,明知雞蛋與鐵球相撞,會「粉身碎骨」,為何要做螳臂當車之勇,陷全民於刀下?這就是他主和反戰的基本理念。

汪劫後殘灰,戰餘棄骨

1944年11月10日,汪氏脊背殘留子彈引起骨腫瘤惡化,病逝於日本名古屋帝國大學醫院。旋即移屍中國,葬於南京梅花山麓。抗戰勝利國府由重慶還都南京,1946年1月竟指派工兵以炸藥爆破汪氏墓,開棺焚屍滅跡(見聯副薛教授文)。從此,汪氏成了自己詩句中所說的「劫後殘灰,戰餘棄骨」。

歷史人物的忠與奸,都是好教材,為何要毀屍滅跡呢?蔣汪二氏都是孫中山的忠實信徒,雖為政敵,但人既已死,又何須以鞭屍粉骨相待?日本侵華血海深仇,猶能對之「以德報怨」,又為何獨不放過汪氏死骨?

1949年,中共建立政權後,即將汪氏之妻陳璧君逮捕入獄,進行審判,她在審判庭上慷慨激昂再三強調,無論對日主和或主戰都是在救亡圖存,都是在救國,何來漢奸之有?嗣經孫宋慶齡與何香凝多方積極為汪妻奔走,勸她表示後悔之意,以免牢獄之災,但她堅拒漢奸罪名,也謝絕了宋、何兩位的一番美意,最後死在獄中。

汪的歷史公斷還會改嗎?

1944年11月10日汪氏病故於日本,1945年8月15日日本宣布無條件投降。抗戰結束後,慘烈的國共內爭又點燃了戰火,這正如汪氏所預言,真的是中國人打中國人了。當時所能看到勝利後的神州大地,是哀鴻遍野,滿目瘡痍,民生凋弊,人民仍陷於水深火熱之中。

由於國共兩黨在海峽兩岸的長期執政,在中國的正統歷史裡,汪氏當然是個頭號大漢奸,辱罵之、唾棄之尤嫌不足,誰敢說不宜?但汪氏與日本謀和,在南京成立新政府之日起,嗟嘆之、惋惜之、讚揚之,此起彼落,也未曾或斷。

為2012年新版《雙照樓詩詞藁》擔任審訂並作序的詩詞教研專家葉嘉瑩,對汪氏的觀感,曾口占絕句一首:

曾將薪釜喻初襟,舉世憑誰證此心;未擇高原桑枉植,憐他千古作冤禽。

現在,我也借用曾於二二八事件爆發時擔任台灣省行政長官,後被蔣氏殺頭的陳儀先生最後一首絕筆詩,來表達我個人對汪氏的看法。

平生事業悲劇多,歷史循環究如何;痴心愛國渾忘我,愛到痴心即是魔。

汪氏說:「於心無愧天地,漢奸罵名何懼?歷史自有公斷。」如今,汪氏亡故已逾甲子,其屍骨雖滅,但心魂未散,現正待歷史為之公斷焉。

(作者係執業律師)