每期目錄

1947年,國共內戰正熾,我的故鄉─山東菏澤,國共相互殺戮尤為慘烈,父親時任鄉村小學的校長,受到波及被就地槍決。

年少逃難時曾遭國軍燙傷

1948年,我13歲時,母親怕我再遭共產黨殺害,遂淚送我到村外,讓我逃命江南,臨別再三叮嚀:「要跟著國軍走,軍帽上有個太陽的就是國軍,軍帽上有個星星的是共產黨的軍隊,千萬不要跟錯了…。」我含著殺父之仇,在既恨共產黨,又怕共產黨的心態下,一個13歲的孤兒,含淚逃向茫然無知的人生路。

1948年農曆8月6日,我從故鄉山東菏澤起跑,1949年5月間,我追隨著大撤退的國軍,爬越安徽馬金嶺,通過浙江楓嶺關,進入福建紮營後,由於解放軍的追擊,國軍的兵士在慌亂中,燙傷了我的雙腿,在既餓且累,又無醫療的情況下,雙腿腫得像冬瓜,因發炎而引起身體發燒,蒼蠅在我腿上築了巢,蛆蟲盤踞在我的雙腿上,且不停地蠕動著,再加上腳底板血泡的疼痛,顯已達寸步難行的地步,在這逃奔的路上,顯已走近了死亡,我又再度想到自殺,因為太痛苦了。

國軍快奔在前,共軍緊追在後,我像個跛足的老婦,已落在共軍之後,我只有跟隨著共軍走,才能找到國軍撤退的去向。

共軍曾對我伸出援手

記得在福建省一個名叫九牧村的附近,突然聽到我背後有人叫喊:「小朋友,你腿上爬滿了蛆蟲,雙腿腫得很嚴重,來來來,我來救救你吧!」我回頭一看,是個頭戴紅星軍帽,身背紅十字包的共軍衛生人員,一定是個既可恨又可怕的共產黨。我當時害怕得想馬上逃跑,不相信他會救我,但腳腿的疼痛,令我無力馬上逃離。見他打開紅十字包,取出兩個救急包,並拉著我到附近山壁,靠近正在流動的泉水處,先將我腿上的蛆蟲沖洗乾淨,敷了黃色藥水,雙腿各包紮一個厚厚的救急包之後,即匆匆趕路離去。當時我在質疑,怎麼共產黨裡還有這樣的好人呢?

在完成包紮之後,我本想向他說聲謝謝,但我是在逃避共產黨追殺的路上,向共產黨徒說聲謝謝,在我心理上總覺怪怪的,難以啟齒。

經這次包紮醫療之後,嚴重的燙傷雖無法立即痊癒,但已減緩了傷口惡化,避免了蛆蟲誕生,也解除了寸步難行之苦,我已可以在逃亡的路上慢慢前進了。

國軍的戰士將我燙傷,共軍戰士幫我療傷,國共兩黨都是中國人,為什麼好好的日子不過,定要趕盡殺絕?,當時在我幼小的心靈裡,認為中國的大人們真是笨啊!

由於在逃亡路上的燙傷,如今,在我的雙腿上留下了黑一塊、紫一塊的疤痕,如同菏澤散文女作家黃愛菊的一篇《家是什麼》專訪中所說的:「高秉涵站起來,挽起了褲腿,兩條瘦長的腿上,青一塊,紫一塊,黑一塊,白一塊,一塊接一塊,一片又一片,沒有一片是好地方。它們如同陳年日久的印章,有些疤痕的顏色黑白分明,有些疤痕的顏色淺淡模糊,它們如同往昔發黃時間深處蒙塵的往事,隱藏在時間背後的悠悠印記……。」

的確,這片片疤痕,的確隱藏著無盡的蒙塵往事,也隱藏著悠悠的難忘印記,每當我回首憶往時,眼眶裡依舊淚光閃閃,內心總覺酸楚陣陣,因為我在孤兒逃命的路上,受盡了人生苦難,嘗盡了世間折磨。但在殘酷的人生路上,仍蘊含著人性之美,所以我才奇蹟似的活下來了。

來台後吃盡苦頭保住雙腿

1949年10月21日,由廈門隨軍登船抵達台灣,即流落台北街頭,與野狗爭食於垃圾場,嗣後應徵為台北火車站童工,即借機以車站員工身分前往鐵路局醫院,就診曾遭蛆蟲築巢未癒的雙腿,經詳加診斷後,院方認為已有嚴重感染現象,必須實施截肢手術,奈何因我是車站臨時童工,必須家長簽字同意,始能實施截肢手術,而醫生認為我既是車站臨時童工,又是一個沒有家長簽字手術的孤兒,縱然為救童工生命而實施截肢,則雙腿截肢之後,台北火車站與童工的臨時僱傭關係即告解除,而這個無家可依的孤兒,又將如何活下去?醫院方經再三考量後,遂決定針對雙腿感染加強醫療。謝謝醫生們的苦心與憐憫愛心,謝謝上蒼,竟讓我的雙腿免於截肢,而很快的恢復正常健行了。

如今,回憶起我這個童年孤兒,在八千里路雲和月的逃難路上,幸有這雙爬滿蛆蟲的兩腿,忍著蛆蟲啃咬的苦痛和勞累,載著我的軀體,到了台灣,每次看到自己疤痕累累的雙腿,都令我熱淚盈眶,感嘆萬千,我除了敬向爬滿蛆蟲的雙腿表達萬分的叩謝之外,真不知再說些什麼。

國共內戰,在我雙腿上留下疤痕累累的印記,在片片印記的深處,卻隱藏著有血有淚的蒙塵往事。不堪回首,淚灑來時路。

現在,這雙多災多難,險遭截肢的兩腿,仍在默默地陪著我走完人生的最後一程。

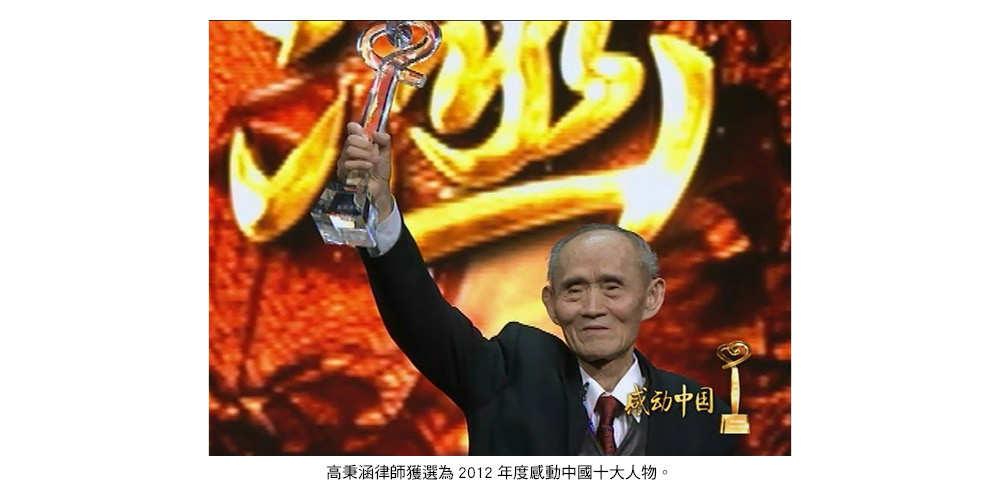

(作者係執業律師)